「オムニチャネル」は小売業界やEC業界でよく聞かれる言葉です。「マルチチャネルやOMOと何が違うの?」といった疑問を持っている方もいるかもしれません。そこで今回は「オムニチャネル」の意味やメリット、また、マルチチャネル、O2O、OMOとの違いについて解説します。

オムニチャネルとは?

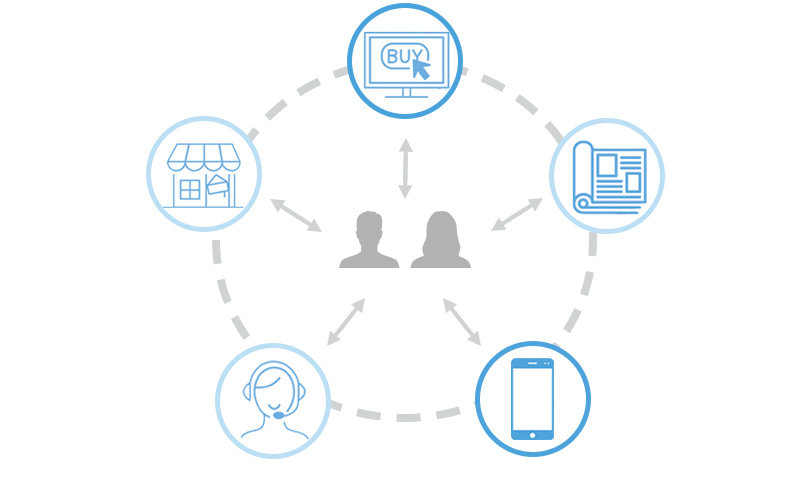

「オムニチャネル」とは、あらゆる販売チャネルが連携し、顧客との接点を作ることで、一貫性のある購買体験を顧客に提供するビジネスモデルです。消費者は、実店舗、ECサイト、通販カタログ、アプリ、コールセンターなど、好きなチャネルで商品を買うことができ、好きな場所で商品を受け取ることができます。こうした購買体験によって顧客満足度が高まり、さらに次の購入につながっていくのがオムニチャネルです。

なお、英語では「Omnichannel」と表記されます。「すべて」「あらゆる」という意味を持つ「omni」と、経路を意味する「channel」を組み合わせた言葉です。

オムニチャネルによる買い物の例

オムニチャネルでは、実店舗やECサイトなどのチャネルはそれぞれ独立していますが、裏側では顧客データや在庫データが連携されており、どのチャネルでも一貫性のあるサービスが提供されます。顧客はオフラインからオンライン、またオンラインからオフラインに流動し、各チャネルでの情報が連携されている購買体験を作り上げることがオムニチャネルです。サービスの代表例には、店頭受取やショールーミング、ウェブルーミングなどがあります。

オムニチャネルの代表例

- ショールーミング

- 実店舗で商品を見てから、ECサイトで買う

- ウェブルーミング

- ECサイトで商品について調べてから、実店舗で実物を見て購入する

- クリック&コレクト

- ECサイトで注文した商品を、実店舗、ドライブスルー、スーパー等に設置されている宅配ボックスなど、自宅以外で受け取る

オムニチャネルが注目される理由

オムニチャネルは2010年前後の米国において、百貨店や大手小売チェーンがEC事業者に対抗する手段として取り入れたことが始まりだと言われています。

2010年前後から、スマートフォンの普及によって消費行動が大きく変わり、複数のチャネルを行き来する消費者が増加しました。ショールーミングやウェブルーミングが広がり、オンラインとオフラインを自由に行き来する顧客との接点を強化する手段として、オムニチャネルに注目が集まりました。

オムニチャネルが進んだ背景には、デジタル技術の進歩もあります。オムニチャネルを実現するには、各チャネルの顧客データの統合や、在庫の一元管理など、情報のデータ化とシステム連携が欠かせません。昨今ではこれらが技術的に可能になり、オムニチャネルに取り組む土壌が整いました。

さらに、アプリで会員の行動を追跡し、実店舗やECサイトでの購入履歴にもとづいて商品を提案するなど、データドリブンなマーケティングも行いやすくなっています。これらも、オムニチャネルに注目が集まった要因でしょう。

オムニチャネルのメリットと実現へのハードル

オムニチャネルの最大のメリットは、顧客満足度が高まることです。顧客にとって心地よい購買体験を提供することで、商品やブランドのファンを増やし、リピート購入につなげていくことがオムニチャネルの最終目的と言えるでしょう。

オムニチャネルのメリットを享受するのは、顧客だけではありません。さまざまなチャネルを用意することによる機会損失の減少や、配送コストの削減など、ECサイトを運用する側にも直接的なメリットがあります。

具体的なメリットや施策例については、下記記事にて紹介していますので、ぜひご参考になさってください。

ECと実店舗を連携するメリットとは?成功のポイントや施策例、システム選びの注意点

ECと実店舗を連携するメリットや実現できる施策、システム選びの注意点などを解説します。

》記事を読む

機会損失を防ぐ

実店舗や自社ECサイト、ECモール、カタログ通販など、すべてのチャネルの在庫を一元管理して可視化することで、機会損失を減らすことができます。

例えば、実店舗で在庫切れだった場合、店舗スタッフが顧客にECサイトを案内する、またはECサイトで在庫切れの場合、在庫がある実店舗を検索できるようにするといった方法があります。

配送コストの削減

オムニチャネルに取り組むと、ECサイトの配送コストを削減できる場合があります。例えば、ECサイトで注文した商品を店頭で受け取る顧客が増えれば、ECサイトを運用する企業側としては、配送コストを削減できます。

オムニチャネル実現へのハードル

オムニチャネルを実現するには、実店舗とECサイトのポイントプログラムの統合、アプリ開発、店頭受取や取り置き予約の機能開発など、さまざまなシステム開発への投資が必要です。また、販売チャネルごとの顧客データを一元化した上で、店舗スタッフやECサイトの受注担当者、コールセンタースタッフなどが顧客データを共有する仕組み作りも欠かせません。

「マルチチャネル」「O2O」「OMO」との違い

オムニチャネルと混同しやすい言葉に「マルチチャネル」「O2O」「OMO」があります。それぞれの意味や、オムニチャネルとの違いを解説します。

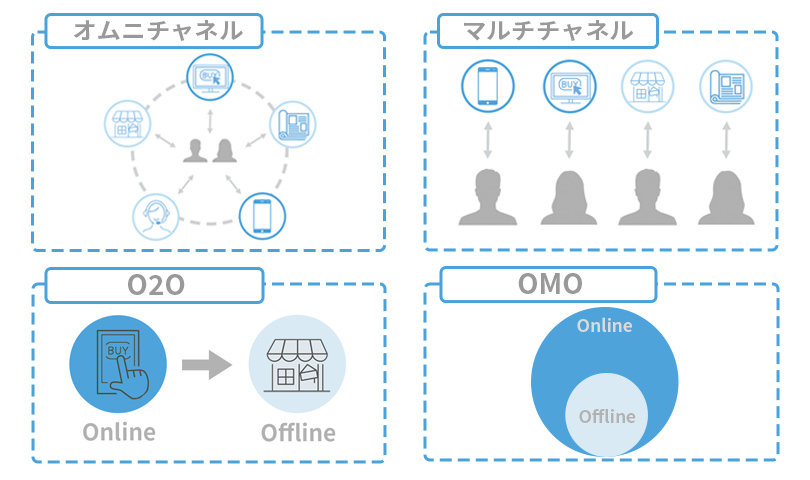

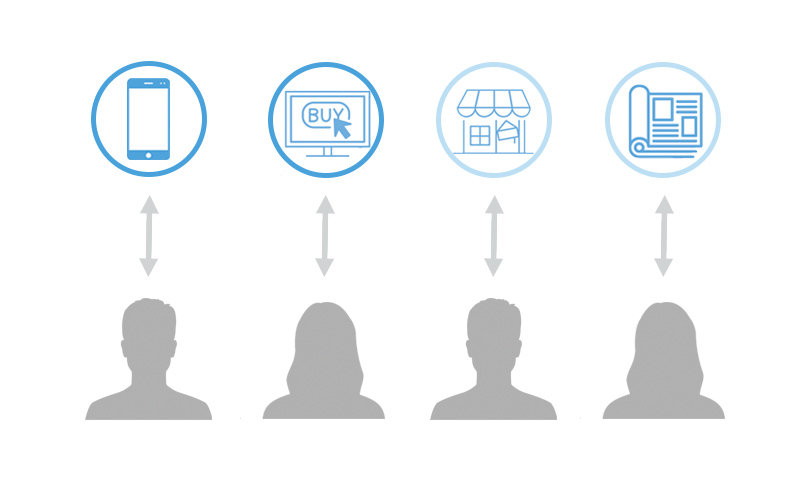

マルチチャネル

「マルチチャネル」は、小売企業が複数の販売チャネルを持つビジネスモデルです。実店舗、自社ECサイト、ECモール、テレビショッピング、通販カタログなど、複数のチャネルを並行して運用します。チャネルごとの在庫データや、顧客データは独立して運用されており、各チャネルは連携していません。マルチチャネルはチャネルごとのデータが分断されていることがオムニチャネルとの違いです。

オフライン(実店舗)とオンライン(EC)を同時に運用して足し算で売上を伸ばすのがマルチチャネル。一方、オフラインとオンラインが連携し、かけ算によって売上を伸ばすのがオムニチャネルです。マルチチャネルはオムニチャネルに移行する、一歩手前の段階と見ることもできます。

O2O

「O2O」はオンラインのチャネルから、オフラインのチャネルへと顧客を誘導するマーケティング手法です。O2Oは「Online to Offline」の頭文字で「OtoO」と記載されることもあります。

例えば、会員アプリでクーポンを付与し、実店舗への来店を促すといった取り組みなどがO2Oにあたります。

このように、O2Oはオンラインを活用してオフラインの購入チャネルへと消費者を誘導する施策や手法を意味します。一方、オムニチャネルは消費者がオンラインを活用してオフラインで購入する、またはその逆も可能な環境そのものを意味します。上述のウェブルーミング(消費者自らECサイトで商品について調べ、実店舗で購入する)はオムニチャネルであり、O2Oではありません。

OMO

「OMO」とは、「Online Merges with Offline」の頭字語で、「オンラインとオフラインが溶け合う、融合する」といった意味です。オンラインとオフラインの境界線をなくし、顧客にとって最適なサービスを提供することで、顧客体験(CX)の向上を目指そうという考え方です。

ECサイトや実店舗、通販カタログなどをそれぞれ異なるチャネルとして捉えながらも、どのチャネルでも購入可能で、かつどのチャネルで購入しても会員情報(ポイント・購入履歴等)が連携されているようにするのが「オムニチャネル」です。一方の「OMO」はオフラインでの購入時にオンラインの決済システムを利用して購入する、実店舗での行動がオンラインショップでのレコメンド等に活用されるといった、認知~購買プロセスの中のオフライン・オンラインの行動すべてが一人の顧客に紐づき、データ化されている世界を意味します。

つまり、オムニチャネルやマルチチャネル、O2Oが、販売促進や販路拡大の方法として進化してきた概念であるのに対して、OMOは顧客体験の向上に軸を置いた考え方である点が異なります。

また、「OMO」提唱者の李開復(リ・カイフ)氏は、OMOを可能にする4つの要因として、「スマートフォンの迅速な取り込み」、「摩擦のない支払いシステム」、「より安価で優れたセンサー」、「AIの進歩」を挙げています。

例えば、店舗やショッピングモールなどにセンサーが増えると、ある店舗において誰がどの商品を手にとって購入したのか、または棚に戻したのかなど、各人の行動を把握し追跡できるようになります。このようにオンラインとオフラインのデータを組み合わせることで、顧客一人ひとりに的確なレコメンドをしたり、顧客に合わせたサービス改善が可能になるでしょう。

通販・ECはシングルチャネルの時代からマルチチャネルの時代に移り、メディアミックスやO2Oの概念が登場しました。そして、2010年代にオムニチャネルが台頭し、2010年代の後半にOMOが提唱されました。

こうした変遷を踏まえると、OMOはオムニチャネルが進化したビジネスモデルと見ることもできます。

まとめ

「オムニチャネル」という言葉は、日本では2012~2013年頃から本格的に使われるようになりました。2021年現在、「オムニチャネル」という言葉を使う企業は以前と比べて減った印象もあります。しかし、それはオムニチャネルの意義が失われたわけではなく、オムニチャネルを目指すことが当たり前になったことで、あえて強調する会社が減ったということでしょう。

2020年春以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実店舗での買い物を控え、ECサイトやネットスーパー、通販を利用するユーザーが増えました。消費行動が変化していく中で、OMOへのステップとなるオムニチャネルの重要性はむしろ高まっているのではないでしょうか。

オムニチャネル消費者意識調査資料

FAQ

Q1: オムニチャネルとは?

A1: オムニチャネルとは、実店舗、ECサイト、アプリなど、あらゆる販売チャネルを連携させ、顧客に一貫性のある購買体験を提供するビジネスモデルです。顧客はどのチャネルを利用しても、統一されたサービスを受けることができます。

このモデルの目的は、顧客満足度を高め、リピート購入につなげることです。

Q2: マルチチャネルでECを運営していますが、顧客体験に一貫性がなく、課題を感じています。どうすれば解決できますか?

A2: それはオムニチャネルへの移行を検討する段階かもしれません。実店舗やECサイトなどあらゆる販売チャネルの顧客データや在庫データを連携させることで、顧客がどのチャネルを利用しても一貫性のある購買体験を提供することを目指します。これにより顧客満足度が向上し、リピート購入につながります。

Q3: オンラインで集客した顧客を、実店舗での購入に効果的につなげる方法はありますか?

A3: O2O(Online to Offline)の活用を検討しましょう。これはオンラインのチャネルからオフラインのチャネルへ顧客を誘導するマーケティング手法です。例えば、会員アプリでクーポンを付与して実店舗への来店を促すなどの具体的な施策が有効です。

Q4: 顧客体験(CX)を最大限に高め、オンラインとオフラインの境界をなくしたいのですが、どのような概念がありますか?

A4: 顧客体験の向上に軸を置いた考え方としてOMO(Online Merges with Offline)があります。OMO提唱者の李開復(リ・カイフ)氏は、OMOを可能にする4つの要因として、「スマートフォンの迅速な取り込み」、「摩擦のない支払いシステム」、「より安価で優れたセンサー」、「AIの進歩」を挙げています。

Q5: オムニチャネルを実現したいのですが、システム構築の費用や手間が課題です。効率的なアプローチはありますか?

A5: オムニチャネル実現には、顧客データ統合や在庫一元管理などのシステム連携が不可欠です。HIT-MALLはBtoCやBtoB、百貨店向けECサイトの構築・運用実績があり、貴社のオムニチャネル化に必要なシステム開発やデータ連携の課題解決を支援します。

Q6: 実店舗とECサイトの在庫が連動しておらず、販売機会を逃していると感じています。どうすれば良いでしょうか?

A6: すべてのチャネルの在庫を一元管理し可視化することが重要です。実店舗で在庫切れの場合にECサイトへ誘導したり、ECサイトで在庫がない場合に実店舗の在庫を検索できるようにすることで、機会損失を大幅に減らすことができます。