拡大を続けているEC市場において、成長分野として注目を集めている食品EC。特に2020年のコロナ禍以降、食品メーカーによるD2Cや百貨店のギフトEC、地域特産品のお取り寄せEC、ネットスーパーなどが急拡大し、マーケットの成長に弾みがつきました。

さまざまなメリットがある食品ECですが、集客や物流において特有の難しさもあり、押さえておくべき注意点は少なくありません。食品ECを成功させるには、どのような施策や機能が必要なのでしょうか。

本稿では食品ECの主なビジネスモデルやメリット、EC運営における注意点、ECサイトに必要な機能、集客施策の事例などを詳しく解説します。ECパッケージ&ソリューション「HIT-MALL」を導入した食品メーカーの成功事例もお伝えしていますので、食品ECを強化したい方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事の読み方】

本稿は食品ECについて網羅しているためボリュームがありますが、目的に合わせて途中からでもお読みいただける構成になっています。

食品ECをすでに行っている方は「押さえておくべき食品ECの注意点と対策」から読み始めても問題ありません。これから食品ECに参入する方や、食品ECについてあらためて理解を深めたい方は、最初からお読みいただくことをお薦めします。

食品ECの市場動向とネットショッピング支出額

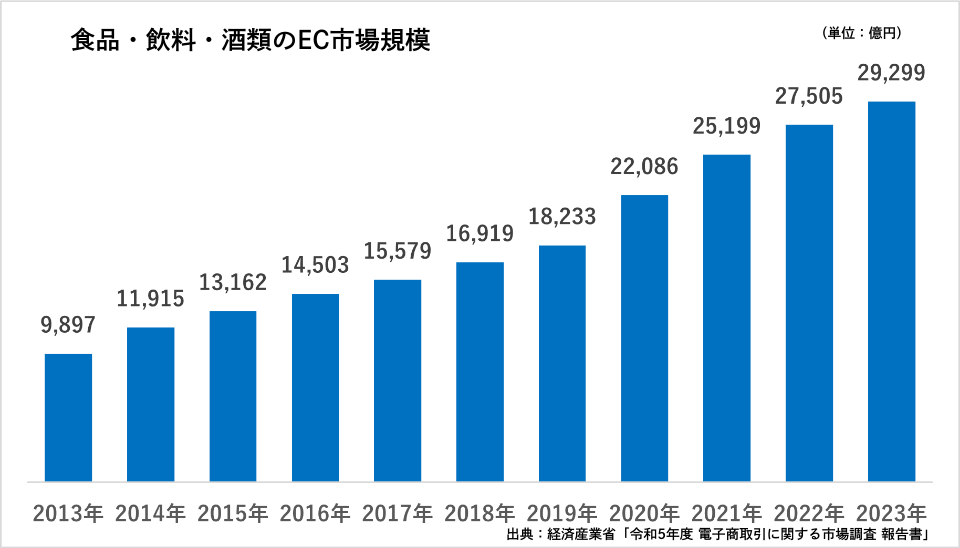

はじめに、食品EC市場の動向を解説します。経済産業省が毎年発表しているEC市場調査の最新版(2024年版)によると、2023年における食品ECの市場規模(BtoC-EC)は前年比6.5%増の2兆9299億円でした[※1]。

[※1]出典:経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」

市場規模は過去10年でおよそ3倍に拡大しており、特にコロナ禍で巣ごもり需要が拡大した2020年は前年比21.1% 増と大幅な伸びを記録しました。

EC化率は4.3%で伸びしろが大きい

食品カテゴリのEC化率は2023年時点で前年比0.1ポイント増の4.3%でした[※2]。国内BtoC-EC(物販)のEC化率9.4%と比べて半分以下の水準です。

[※2]出典:経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」

食品カテゴリのEC化率が低い要因は諸説ありますが、品質管理や物流の難しさがあることに加え、日本はスーパーマーケットやコンビニなど "食品を買う場所"が身近な場所に充実している(=ECがなくても困らない)ことも影響していると言われています。

ただし、近年は物流網の発達やECの技術的な進化に伴って、食品ECへの参入障壁はかつてと比べて大きく下がりました。ライフスタイルが多様化するなか、食品宅配サービスやネットスーパー、お取り寄せECなどを利用する消費者も増えています。

食品ECが有望なビジネスであることは、ネットショッピングの支出額が伸び続けていることからも明確です。総務省が公表している「統計局家計調査」の「インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)」によると、2023年における「食品、飲料、酒類」の月間平均支出額は前年比5.8%増の4,911円でした[※3]。

食品カテゴリのEC化率は現時点では他のカテゴリよりも低いものの、物流インフラやECの技術が今後さらに進化していくことを見据えれば、むしろ伸びしろが大きいマーケットであると言えるでしょう。

食品ECの主なビジネスモデル(4パターン)

食品ECのビジネスモデルは、細分化すればさまざまなものがありますが、本稿では買い物の目的に合わせて次の4つに分類して解説します。

- 1.一般食品EC:食品全般の買い物に使われるECサイト

- 2.お取り寄せ・ギフトEC:贈り物やプチ贅沢などを目的としたECサイト

- 3.ネットスーパー:日常的に使う食材を買うためのECサイト

- 4.飲食店宅配:要飲食店の料理を注文し、自宅に届けてもらうためのECサイト

一般食品EC

「一般食品EC」は加工食品や菓子類、生鮮食料品、飲料、酒、調味料、サプリメント(栄養補助食品)など、食品全般を対象としたECサイトです。購入した商品は原則として注文の翌日以降に宅配便で届きます。近年はメーカーが問屋や小売店を介さずに販売する「D2C」など、従来の商習慣に囚われないビジネスモデルも広がっています。

お取り寄せ・ギフト

「お取り寄せ・ギフトEC」は、主に贈答品や自宅でのプチ贅沢などを目的として利用するECサイトです。百貨店や地場の食品メーカー、地方の土産物店、食品専門セレクトショップなどのECサイトが該当します。「旅行先で食べた料理を自宅でも楽しみたい」「地方の特産品を自宅に取り寄せたい」といったニーズの高まりもあり、お取り寄せ・ギフトECの市場が活性化しています。

ネットスーパー

「ネットスーパー」は、スーパーマーケットの商品をオンラインで購入できるECサイトの総称です。顧客の注文から商品が届くまでを管理する「フルフィルメント」の方法は2種類に大別され、実店舗(スーパーマーケットの店頭)の商品をピッキングして出荷する「店舗型」と、ネットスーパー専用の物流拠点から出荷する「センター型」があります。近年は大手ECモールがネットスーパー事業を手がけるケースや、アプリで注文を受けて数時間以内に生鮮食品を届ける「クイックコマース」を行うベンチャー企業など、参入するプレイヤーも多様化しています。

飲食店宅配

飲食店が提供している料理を、ECサイトで注文して自宅に届けてもらうサービスです。飲食店は「Uber Eats」や「出前館」といったプラットフォームに登録し、店内で調理した商品を配送員に引き渡して顧客の自宅にデリバリーします。なお、デリバリー専門店(寿司やピザなど)のECサイトもこのカテゴリに含みます。

食品ECサイトを導入する5つのメリット

食品メーカーや百貨店、飲食店などがECサイトを導入すると、さまざまなメリットがあります。本稿では事業者数が多い「一般食品EC」と「お取り寄せ・ギフト」にフォーカスして自社ECサイトを導入するメリットを解説します。

食品ECのメリット

- 1.商圏・販路が大きく広がる

- 2.商品の魅力を思う存分発信できる

- 3.SNSや検索エンジンから集客できる

- 4.データの利活用を行える

- 5.実店舗とECの相乗効果が生まれる

商圏・販路が大きく広がる

ECには距離的な商圏の壁がなく、営業時間の制約もありません。実店舗を持つ企業がECサイトを開設すると、商圏や販路を大きく広げることができます。賞味期限が長い商材であれば海外販売(越境EC)も視野に入ります。

また、これまで卸売りのみを行っていた食品メーカーが自社ECサイトを開設すれば、消費者にダイレクトに販売(D2C)することが可能になり、新規顧客獲得のチャンスが広がります。

商品の魅力を思う存分発信できる

ECサイトは「売り場」としての機能にとどまらず、商品の魅力を発信したり、ブランディングに取り組んだりするチャネルとしても重要な役割を果たします。商品の特徴や作り手のこだわり、原産地の情報、生産工程、アレンジレシピ、購入者の口コミ、ブランドコンセプトなど、実店舗では伝えきれない情報を写真や動画を交えて思う存分発信できます。

SNSや検索エンジンから集客できる

商品を買う前に検索エンジンやSNSで商品情報や口コミについて調べることは、今や当たり前の消費行動になりました。自社ECサイトがあれば、そういった検索ユーザーの流入が期待でき、ダイレクトに購入へとつなげることができます。特に近年は「TikTok売れ」といった、インフルエンサーなどが投稿した短尺動画の拡散がきっかけで商品の認知度が急上昇することも珍しくありません。そういった突発的な販売チャンスを逃さないためにも、検索ユーザーの流入先となる自社ECサイトを持っておくべきでしょう。

データの利活用を行える

ECサイトで蓄積した購買履歴や閲覧履歴などのデータは、マーケティングや商品開発、顧客サービスといった、さまざまなことに活用できます。例えば、会員属性と購入履歴をクロス集計し、属性ごとに興味・関心の傾向を把握した上で、メルマガの内容を出し分けるといった施策(セグメント配信)も可能です。あるいは、サイト内検索のログ(検索クエリなど)と検索後の閲覧ページを紐付けて分析すれば、消費者心理を理解するヒントが見つかるかもしれません。

実店舗とECの相乗効果が生まれる

飲食店や食品メーカーの直営店など、実店舗を持つ企業がECサイトを運用すると、オンラインとオフラインで送客しあう「O2O」や、実店舗とECが連携したCRMなどが実現します。実店舗とECの相乗効果の一例をケーススタディーで解説します。

【食品メーカーによるO2O】

観光地で特産品を製造している食品メーカーが、直営店の顧客を自社ECサイトに誘導する施策です。

まず、会員アプリを作り、直営店を訪れた顧客に案内します。その際、ダウンロード特典として会計時にすぐに使えるクーポンを付与するなど、インセンティブをつけるとダウンロードしてもらいやすくなります。

次に、会計時に購入金額に応じてポイントを付与し、そのポイントはオンラインショップでの買い物で使えることを案内します。

後日、顧客に対してアプリのプッシュ通知でECサイトのおすすめ 商品をレコメンドします。なお、アプリに貯まったポイントに使用期限を設ければ、ポイントを使い切りたいユーザーがECサイトで買い物をする動機づけになります。

さらに、アプリで現地の情報(旅行に行きたくなるようなコンテンツ)を配信したり、直営店で使えるクーポンを提供したりすることで、直営店を利用してもらうためのCRM施策を打つことも可能です。

押さえておくべき食品ECの注意点と対策

食品ECには多くのメリットがある一方で、温度管理や賞味期限管理といった食品特有の難しさがあります。また、試食ができないため新規顧客獲得に工夫が必要なことや、企業ごとに業務フローを設計する必要があるなどクリアすべき課題もあります。

【食品ECの主な注意点】

- ・温度管理や賞味期限管理が必要

- ・新規顧客獲得のハードルに工夫が必要

- ・価格に占める送料の比率が高い

- ・企業ごとに業務フローの設計が必要

- ・営業許可やアレルギー表示などへの対応

温度管理や賞味期限管理が必要

生鮮食品や冷凍食品など常温で保存できない食材をECサイトで販売する場合、冷蔵・冷凍に対応した物流体制(コールドチェーン)を構築する必要があります。コールドチェーンの倉庫代や送料は常温配送とは大きく異なるため、フルフィルメントコストを試算する際は注意してください。物流を第三者企業、つまり3PL(Third Party Logistics)に委託する際は、食品ECの実績やナレッジを持っているか確認することも大切です。

食品ECでは賞味期限や消費期限の管理も必要です。在庫の先入れ・先出しや、賞味期限の個品管理、賞味期限が近い商品をピッキングするとハンディターミナルにアラートが表示されるなど、賞味期限切れ在庫の出荷を防ぐ仕組みの構築も求められます。

新規顧客獲得に工夫が必要

オンラインショッピングは試食ができないため、新規顧客を獲得するには工夫が必要です。初回限定クーポンの提供やお試しセットの販売、口コミ掲載などの施策が欠かせません。

【新規顧客獲得の主な施策】

- ・初回限定クーポンを新規会員に付与する

- ・人気商品を小分けにした「お試しセット」を作る

- ・人気商品をまとめた「食べ比べセット」を作る

- ・商品レビューをECサイトに掲載する

- ・SNS上の口コミ(UGC、ユーザー生成コンテンツ)をECサイトに掲載する

- ・シズル感が伝わる写真や動画など、食欲を掻き立てるコンテンツをECサイトに掲載する

- ・生産工程や品質管理への取組を可視化し、食品への安心感を高める

価格に占める送料の比率が高い

コールドチェーンは販売価格に占めるフルフィルメントコスト(倉庫の保管代や宅配会社の運賃など)の割合が常温商品よりも高く、顧客にとって送料などの負担感が強くなります。「少し割高な送料を払ってでも買いたい」と思ってもらえるような付加価値の高い商品を提供することが必要です。

美味しい商品を揃えることはもちろんですが、それに加え、商品を探しやすいECサイトのUI/UXや、痒いところに手が届くギフト対応、食品への安心感を高めるコンテンツなど、さまざまな観点から買い物体験を高めてください。宅配会社の料金テーブルに合わせて商品箱の大きさを設計するなど、商品企画の段階で送料の抑制に取り組むことも大切です。大容量セットを作ってグラムあたり(または1個あたり)の送料を抑えるのも効果的でしょう。

企業ごとに業務フローの設計が必要

食品ECを行う際は、業態や取扱商材に合わせて業務フローを適切に設計することが大切です。業務フローの設計が不十分だと、ECサイトの受注処理の効率が下がったり、ヒューマンエラーが頻発したりするなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。

例えば、商品の出荷方法は、小売店を運営している企業であれば「店舗の棚からピッキングして出荷」や「EC専用倉庫から出荷」「店舗と共通の倉庫から出荷」など複数の選択肢が存在します。どれが適切かは、事業規模や取扱商品数、店舗スタッフのリソースなどに左右されるため一概には言えません。

自社ECサイトを立ち上げる際は、実際の運用フローを具体的に想定した上で、システムで自動化する業務と、人間が手作業でカバーする業務を整理し、ECシステムの要件定義を行うことが重要です。

営業許可やアレルギー表示などへの対応

食品ECを行う場合、取扱商品によっては営業許可や届出が必要になります。食品販売の営業規制(営業許可・営業届出)については厚生労働省のサイトなどが参考になります。

消費者に安心して買い物をしてもらうためには原材料や原産地、アレルギーなどの情報提供も大切です。ECサイトにおける食品表示のあり方について消費者庁は、原則としてEC サイト上においても、できるだけ食品表示基準に準じた情報提供を行うことが望ましいとの見解を示しています[※4]。ECサイトで買い物をする消費者は、商品の容器包装の表示を詳しく見ることができない場合があるためです。

[※4] 出典 令和4年6月 消費者庁食品表示企画課 「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」

ECサイトにおける表示の方法については、先ほども紹介した消費者庁が公表しているガイドライン「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」に表示例などが掲載されていますので、そちらも参考にすると良いでしょう。

また新規顧客獲得のための施策についてはホワイトペーパーにもまとめております。ぜひ下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。

なぜ、あのECサイトは選ばれ続けるのか?自社ECで購入した理由、購入しなかった理由

自社ECの新規顧客獲得に重要な「消費者の不安を解消し、購入につなげる方法」について解説しています。

食品ECを成功に導くECサイトの機能

食品ECに必要な機能は多岐にわたり、実装すべき機能の優先順位は企業ごとに異なりますが、本稿では事業者数が多い「一般食品EC」と「お取り寄せ・ギフト」を中心に重要度の高い機能を解説します。なお、機能の目的に応じて「集客・販売促進」「LTVアップ」「ギフト・お取り寄せ」「在庫管理」「実店舗連携」「業務用」に分類しています。

【食品ECを成功に導く主な機能】

集客・販売促進

CMS/サイト内検索/レビュー・UGC/バンドル販売(まとめ買い)

LTVアップ

定期購入・サブスク/ロイヤルティプログラム/メルマガ/アプリ

ギフト・お取り寄せ

ギフトラッピング・名入れ・メッセージカード/配送日指定/複数の配送先設定

配送管理

三温度帯の配送設定/WMS連携

実店舗連携

店頭受け取り(BOPIS)/実店舗とECの会員統合

業務用

BtoB機能

集客・販売促進

CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)

CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)はコンテンツの投稿・更新・運用を行うためのシステムです。HTMLの知識がなくても文章や写真、動画などを投稿でき、ページの更新やデザインの変更も行えます。代表的なCMSにはMovable Typeなどがあります。

サイト内検索

商品数が多いECサイトでは、商品を見つけやすいサイト内検索が必要です。キーワード検索や、カテゴリ検索、価格帯での絞り込み、用途での絞り込みなど欲しい商品に辿り着きやすい検索機能を実装するとコンバージョン率アップにつながります。お中元やお歳暮、敬老の日、父の日・母の日といったイベント別で商品を絞り込めるようにすると、買うものが具体的に決まっていない消費者のニーズを掘り起こすことができます。

レビュー・UGC

試食ができないネットショッピングにおいて、レビューは顧客の購入判断に影響する重要なコンテンツです。SNSに投稿されたコンテンツ(UGC)をECサイトに掲載するのも購買促進に効果的です。

バンドル販売(まとめ買い)

「1個2000円の商品が5個セットで9000円」「商品を5個購入すると1個無料でプレゼント」「10個以上購入で5%OFF、20個以上購入で10%OFF、50個以上購入で20%OFF」といった柔軟な売り方を行えるバンドル販売機能があると販促に効果的です。また、個人経営の飲食店など、業務用の注文を獲得できる可能性もあります。

LTVアップ

定期購入・サブスクリプション

定期購入機能や頒布会、サブスクリプションサービス(月額費用を払って毎月好きな商品を組み合わせて購入できるサービスなど)を導入するとLTV(ライフ・タイム・バリュー、顧客生涯価値)を高めることができます。

ロイヤルティプログラム

累計購入金額などに応じて会員ランクが上がり、ランクによってポイント還元率などが優遇されるロイヤルティプログラムを導入すると、リピート率や客単価の向上につながります。

メルマガ

CRMツールを活用し、顧客のニーズに合わせた商品提案(セグメント配信)を行うとLTVアップにつながります。

アプリ

企業やブランドの独自アプリを提供し、コミュニケーションを取ることでファン化施策を打てます。アプリを個別開発する場合もありますが、開発コストを抑えるために外部ツールと連携して提供するECサイトも増えています。

ギフト・お取り寄せ

ギフトラッピング・名入れ・メッセージカード

ギフトラッピングや熨斗(のし)、名入れ、メッセージカードの同梱といったギフト対応サービスを充実させると、商品以外の付加価値が高まり、顧客から選ばれる理由を増やすことができます。

配送日指定

ギフトやお取り寄せで購入する商品は、使う日(食べる日)が決まっていることが多いため、配送日時を指定できるようにすることも重要です。商品ページのカートボタン周辺に配送予定日を表示すると、「必要な日までに届くだろうか」という消費者の不安を取り除くことができます。

複数の配送先設定

お中元やお歳暮などの贈り物を購入する際は、一度の注文で複数の送り先を指定する場合もあります。ECサイトの注文時に複数の配送先住所を指定できて、かつ、それらの住所を登録しておけるマイページ機能があると、お中元やお歳暮を毎年送るリピーターを囲い込みやすくなります。

配送管理

三温度帯の配送設定

三温度帯(常温・冷蔵・冷凍)の商品が混在しているECサイトでは、温度帯ごとに送料を計算する機能が必要です。また、温度帯が異なる商品を別々に配送する場合、ECサイトのカートに商品を入れた時点で、温度帯ごとに商品が自動的に分類され、それぞれの配送日を決定・表示する機能も必要になります。

こうした機能を各社独自の要件に適合する形で実現するには、カスタマイズできないSaaS型プラットフォームでは汎用的な要件に合わせて開発されており、完全に要件を満たすのは難しいため、カスタマイズできるECプラットフォームの導入やフルスクラッチ開発が必要です。

次善の策として、温度帯ごとにカートを分けて注文してもらう(または、温度帯が異なる商品をカートに入れるとエラーになる)といった仕組みが考えられます。ただ、カートを分けて注文するのは顧客にとって不便であり、買い物体験が低下するため、カゴ落ちの可能性が高まります。

WMS連携

ECサイトとWMS(Warehouse Management System、倉庫管理システム)を連携すると、受注処理の効率が上がるとともに、ヒューマンエラーの防止や配送リードタイムの短縮にもつながります。特に複数の倉庫や3PLに委託している場合、倉庫側で荷受けした在庫数をECサイトに反映したり、ECサイトで受注した商品の出荷指示を倉庫に送ったりするやり取りが複雑になるため、システム連携の重要度は上がります。

ECサイトと基幹システム・WMSを連携する方法や、メリットについては、イーコマブログの「ECサイトと基幹システムのデータ連携を行うメリットとは?手順やベンダー選びのポイントも解説」で詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。

実店舗連携

店頭受け取り(BOPIS)

ECサイトの配送方法の選択肢に「店頭受け取り」を加えると、顧客の買い物体験が向上にして売上アップにつながります。店頭受け取りの送料を無料にすれば、少しでも安く買いたい顧客にとってECサイトで購入するインセンティブになります。また、会社帰りなど好きなタイミングで商品を受け取りたい顧客にとって店頭受け取りは便利です。

店頭受け取りの副次的な効果として、商品を受け取るために実店舗を訪れた顧客に店舗スタッフが接客を行い、"ついで買い"を誘発することで実店舗の売上アップも期待できます。

実店舗とECの会員統合

ECサイトを運営している小売店がO2Oやオムニチャネル化を推進するケースも増えています。その第一歩は、実店舗とECの会員データを一元化することです。実店舗とECを連携する手順やメリットなどについての詳細は、イーコマブログの「ECと実店舗を連携するメリットとは?成功のポイントや施策例、システム選びの注意点」で解説しています。こちらもぜひ、ご一読ください。

業務用

BtoB機能

近年は食品メーカーや問屋がBtoBサイト(卸サイト)を開設するケースが増えています。BtoBサイトは販路拡大や営業活動の効率化など、さまざまなメリットがあります。BtoBサイトの構築方法や注意点などの詳細は、イーコマブログの「BtoB ECとは?成功に向けて知っておきたい実現のメリットや課題」で解説していますので、BtoBサイトの開設を検討している方は参考にしてください。

【成功事例】食品メーカーによる自社ECの取り組み

食品ECの成功事例を紹介します。1865年創業の老舗かまぼこメーカーである鈴廣かまぼこ株式会社が2020年に公式オンラインショップ「かまぼこのある暮らし」をリニューアルし、集客強化や顧客のファン化や、運用の効率化、EC事業の拡大などに成功した事例です。

同社はECプラットフォームをECパッケージ「HIT-MALL」にリプレイスし、サイトのデザインや機能、UI/UX、運用フローなどを刷新しました。

主力商品のかまぼこをはじめ、伊達巻、干物、スイーツなど魅力的な商品を多数販売。「商品種類」「価格」「用途」などで絞り込める検索機能を備えているほか、読み物コンテンツや特集ページなどを掲載・更新しやすいCMS、さらにはInstagram上のUGCを掲載できる機能など、食品ECに必要な多彩な機能を実装しています。

コンテンツマーケティングにも力を入れており、商品の美味しい食べ方やアレンジレシピ、かまぼこの栄養素、盛り付けが綺麗に見える切り方、ギフトの選び方まで、顧客が"知りたいこと"や"商品選びのポイント"などを発信しています。

ECサイトのリニューアルを機に、受注処理や出荷指示などの運用フローも見直しました。その結果、運用業務の効率化に成功し、EC事業全体の生産性向上につながっているそうです。

鈴廣かまぼこさまの取り組みの詳細は「鈴廣オンラインショップ|鈴廣かまぼこ様|食品EC成功事例」にて公開しています。食品ECの成功事例についてご紹介していますのでぜひご一読ください。

自社ECを立ち上げる際のECプラットフォームの選び方

最後に、これまで解説した食品ECのポイントを踏まえ、ECプラットフォームの選び方を解説します。

食品ECサイトは多岐にわたる機能が必要であることに加え、運用フローも想定して設計することが求められます。運用業務を効率化するには、ECサイトと基幹システム・WMSのデータ連携も欠かせません。

食品ECに必要な機能を全て標準機能で網羅し、かつ、自社の運用フローにもピッタリの完璧なECプラットフォームは、恐らく存在しないでしょう。ECプラットフォームをカスタマイズしたり、外部ツールと連携したりしながら、自社にとって最適なECサイトを構築していくことになります。

カスタマイズできるECパッケージを選ぶ

そういったことを踏まえると、食品ECを成功させるには、できるだけ多くの標準機能を備えていながら、カスタマイズや外部ツールとの連携を柔軟に行えるECパッケージがベストであると考えられます。そして、実現したい売り方や、目標とする売上規模などを整理した上で、食品ECの運用フローもイメージしながら、予算の中でそれを実現できるECシステムを選ぶことがポイントになります。

ECパッケージベンダーを選ぶ際のチェックポイントは、次の5つです。

【チェックポイント】

- 1.自社に必要な機能を、標準機能である程度カバーしている

- 2.丁寧なヒアリングを行った上で、必要な機能や仕様を提案してくれる

- 3.柔軟にカスタマイズできるシステムである

- 4.システム開発の技術力や開発経験、セキュリティ対策を含めた安全性がある

- 5.運用開始後のサポートや保守・メンテナンスの体制がある

なお、カスタマイズできないSaaS型のECプラットフォームは、自社にとって必要な機能が揃わず、買い物体験が向上しなかったり、運用フローが煩雑になったりする可能性があります。フルスクラッチ開発は費用と時間をかければ機能が揃いますが、初期投資が非常に重くなる上、開発に時間がかかるため変化の早い食品ECのトレンドについていけないリスクがあります。

ECシステム・ベンダーの選び方については、イーコマブログの別記事で詳しく解説しています。こちらの記事も参考にしてください。

ECサイト構築5つの方法を徹底比較!メリット・デメリットや導入への判断基準とは?

ECサイトを構築する5つのECシステムを比較し、メリット・デメリットをまとめるとともに、ECサイトを新たに立ち上げるときのECシステムの選び方を解説します。

ECベンダー・システムの選び方【すぐ使えるチェックリスト付き】

ECシステムのベンダー候補を絞り込むための「ベンダー比較表」やベンダーを選ぶ際の「チェックリスト」の作り方を解説します。

ギフトECとは?市場規模や構築のポイント、売上アップに必要な7機能を解説

これからギフトECを始める事業者や、ギフトECの課題に直面している事業者に向けて知っておきたいことをまとめました。

食品ECにも強い「HIT-MALL」

アイテック阪急阪神が提供しているECパッケージ「HIT-MALL」は、食品ECに必要な各種機能を標準機能として提供しているほか、カスタマイズによって事業者ごとのニーズに合った機能を追加開発することが可能です。基幹システムやWMS、マーケティング・オートメーション・ツール、アプリプラットフォームなどの外部ツールとの連携もできます。

「HIT-MALL」は食品ECの導入実績も豊富です。その知見を活かした要件定義やサイト構築、業務設計まで、クライアントにとって理想の食品ECの実現をサポートします。ページ制作や商品登録、フルフィルメント、広告運用、サイト分析といった運用業務の支援も可能です。

食品ECを新たに立ち上げる企業や、既存のECサイトを見直して食品EC事業を強化したい企業は、下記ページよりお気軽に資料請求してください。

よくある質問 (FAQ)

Q1: 食品EC市場の現状と将来性について教えてください。

A1: 2023年の食品EC市場規模は2兆9299億円で、過去10年で約3倍に拡大しています。EC化率は4.3%とまだ低いですが、物流やEC技術の進化により、今後大きな伸びしろが期待される有望なマーケットです。

Q2: 食品ECならではの運営上の注意点や課題にはどのようなものがありますか?

A2: 温度管理や賞味期限管理が必要で、コールドチェーンの構築に伴う物流コスト増加が課題です。試食ができないため新規顧客獲得に工夫が必要なことや、価格に占める送料の比率が高い点も考慮すべきです。

Q3: ECシステムを載せ替える際、食品ECならではで特に重視すべき機能は何でしょうか?

A3: 三温度帯の配送設定やWMS(倉庫管理システム)連携といった配送管理機能、ギフトラッピング・名入れなどのギフト対応機能が重要です。サイト内検索、レビュー・UGC、定期購入などの集客・LTV向上機能も欠かせません。

Q4: 新規顧客獲得のためにどのような施策が有効ですか?

A4: 初回限定クーポンの付与や、人気商品を小分けにした「お試しセット」「食べ比べセット」の販売が効果的です。シズル感のある写真や動画、生産工程の可視化、商品レビューやSNS上の口コミ掲載も安心感を与え購買を促します。

Q5: 食品ECでは送料の負担が大きいと聞きますが、これに対する対策はありますか?

A5: 「少し割高な送料を払ってでも買いたい」と思えるような付加価値の高い商品提供が必要です。商品箱のサイズを宅配料金に合わせて設計したり、大容量セットでグラムあたりの送料を抑えたりすることも有効です。

Q6: ECシステムとWMSや基幹システムの連携はなぜ重要なのでしょうか?

A6: 受注処理の効率化、ヒューマンエラーの防止、配送リードタイムの短縮につながります。特に複数の倉庫や3PLに委託している場合、在庫数反映や出荷指示のやり取りが複雑になるため、システム連携は不可欠です。

Q7: ECプラットフォームを選ぶ際、どのような点を重視すべきでしょうか?

A7: 多くの標準機能を備えつつ、柔軟なカスタマイズや外部ツールとの連携が可能なECパッケージが最適です。ベンダーの技術力、開発経験、セキュリティ対策、運用後のサポート体制も重要なチェックポイントです。

Q8: 実店舗を運営している場合、ECサイトとの連携はどのようにメリットを生み出しますか?

A8: オンラインとオフラインで顧客を送客し合うO2Oや、会員データの統合によるCRMが実現し、相乗効果が期待できます。店頭受け取り(BOPIS)は顧客の利便性を高め、実店舗での「ついで買い」を誘発し売上アップにもつながります。