自社ECサイトの集客やブランディングにおいて、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)は重要なツールです。公式アカウントでの情報発信やSNS広告の出稿といった従来の手法に加え、SNSアカウントと商品データを連携し、SNSからECサイトの商品ページに消費者を直接誘導するなど、活用の幅は広がっています。

SNSをECサイトに活用する際は、自社のターゲット層に合ったプラットフォームを選び、目的に合った施策を打つことが大切です。今回は、SNSのトレンドや主なSNSの利用者属性などのデータを解説します。SNSのECサイト集客への活用については「SNSをECサイト集客で活用するには?運用の注意点も解説」の記事を参考にしてください。

SNSの利用率や利用目的のトレンド

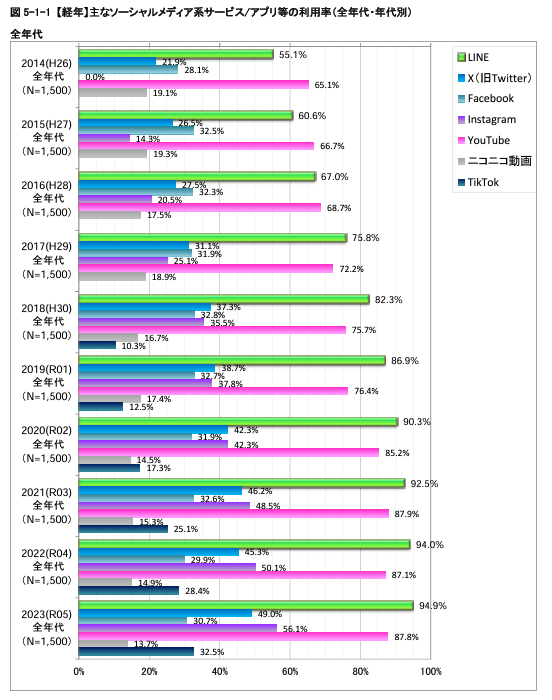

日本国内におけるSNS利用者の割合は上昇傾向にあります。総務省が毎年実施しているSNSの利用状況に関する調査によると、2023年(令和5年)時点でLINEの利用率は94.9%、Facebookは30.7%、X(旧Twitter)は49.0%、Instagramは56.1%、TikTokは32.5%でした。

年次推移を見るとInstagramやTikTokの増加率が高く、すでに利用率が高いLINEは緩やかな上昇、X(旧Twitter)も緩やかに増加し、利用率がほぼ半数に到達しています。また、Facebookは横ばいとなっています。

出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 P78,2024年6月

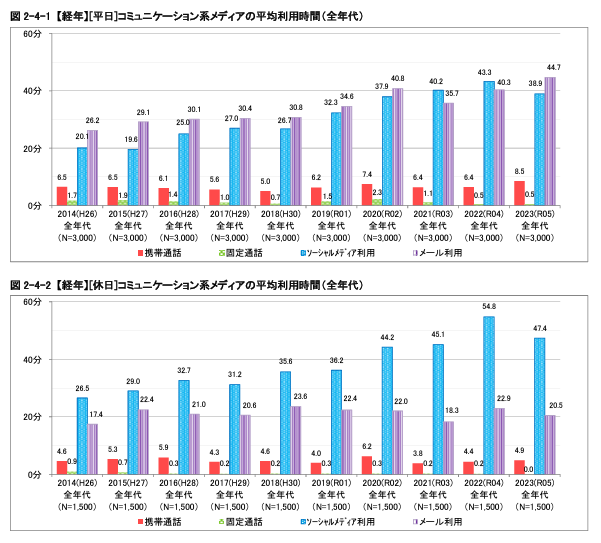

1日あたりのSNSの利用時間も増加しています。総務省の調査では2023年における平日1日あたりの「ソーシャルメディア」の利用時間は38.9分で、前年比4.4分減りました。ソーシャルメディア以外のメディアの利用時間は、「携帯電話」は8.5分(前年比2.1分増加)、「固定電話」は0.5分(前年から変化なし)、「メール利用」は44.7分(前年比4.4分増加)となっています。

2014年(平成26年)と2023年(令和5年)を比較すると、「ソーシャルメディア」の利用時間が約1.9倍(18.8分増加)、「メール」の利用時間が1.7倍(18.5分増加)に増えている一方、他のメディアは総じて横ばいで推移しており、「ソーシャルメディア」や「メール」は突出して増加率が高くなっています。

出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 P51,2024年6月

SNSの利用時間は依然として増加傾向に

2020年春以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、消費者のライフスタイルが大きく変化しました。その結果、ここ数年でSNSの利用時間が増加しました。2022年には、平日で平均43.3分、休日で平均54.8分とピークに達しました。また、2023年5月には新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、外出が制限されなくなったことが影響してか、僅かに利用時間が減少しているものの、2023年は感染拡大前の2019年よりもSNSの利用時間が長いという結果が出ています。

これは、SNS利用の習慣が定着したためと考えられます。したがって、SNSは重要な顧客接点となり、企業活動において今後も重要な役割を果たすことは間違いありません。ECでも情報発信や顧客とのコミュニケーションの場として活用されています。

また、ソーシャルメディア広告の市場規模も拡大しており、2025年には1兆円規模を超える見通しです。同様に、SNSマーケティング手法としてよく採用されるインフルエンサーマーケティングの市場規模も右肩上がりです。SNSの利用率や利用時間が増加していることを踏まえると、SNS広告やインフルエンサーマーケティングをEC事業に活用するトレンドは今後も加速するでしょう。

年齢層別のSNS利用率や利用時間

SNSをECサイトの集客やブランディングなどに活用する際は、SNSごとの利用者属性を踏まえ、自社のターゲット層との親和性が高いSNSを選ぶことが重要です。

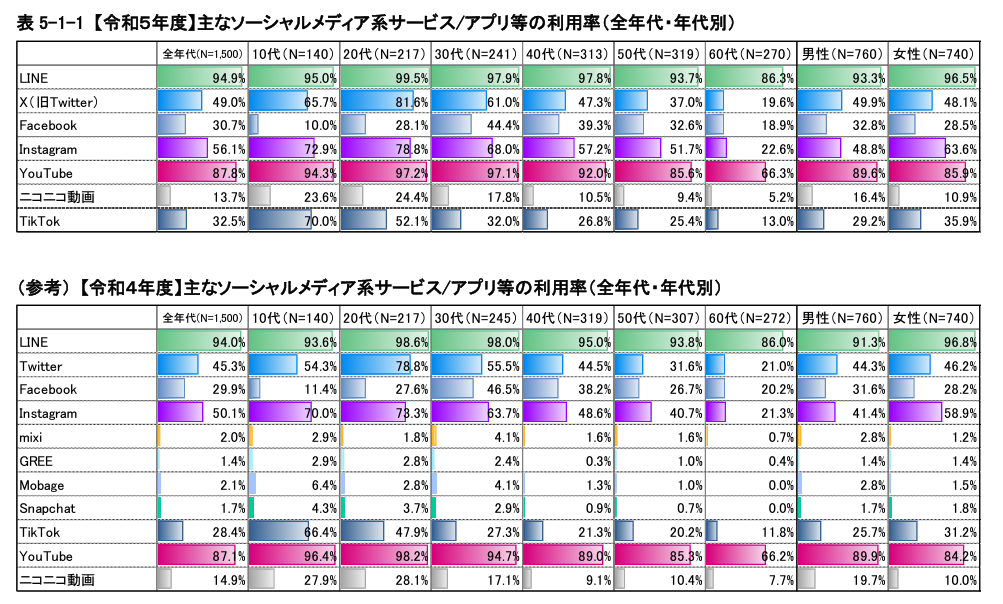

主なSNSの年齢層別の利用率をまとめた総務省の調査があります。2023年時点ではInstagramやTikTokは10~20代の利用率が高く、X(旧Twitter)は20代の利用率が高く、Facebookは30代の利用率が高いのが特徴です。性別の違いではFacebookやニコニコ動画は男性、TikTokやInstagramは女性の利用率が高くなっています。

LINEは全年齢層で利用割合が高いですが、利用者の中には電話やチャット機能のみを使用し、ホームやタイムラインといったSNS機能は利用していないケースもあるため、他のSNSと単純に比較しない方が良いでしょう。

年齢層ごとの利用割合の違いが際立っているのはTikTok。全年代の利用率は32.5%と他のSNSと比較すると低いように見えますが、10代の利用割合は70.0%と突出して高く、若年層に浸透していることがわかります。TikTokに広告を配信できるビジネスアカウント機能が実装されてからは、マーケティングへの活用が進み、消費財を中心に出稿する企業が増加しています。

出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 P77,2024年6月

なお、月間利用アカウント数はInstagramが2019年3月時点で3,300万[1]、Facebookは2019年7月時点で2,600万[2]X(旧Twitter)は2017年10月時点で4,500万[3]、LINEは2024年3月末時点で9,700万[4]となっています。

出典

- [1] Facebook公式サイト「Instagramの国内月間アクティブアカウント数が3300万を突破」,2019年6月 (単位:月間アクティブアカウント数)

- [2] CNET Japan「フェイスブック ジャパン長谷川代表が語る「退任の真意」--独占ロングインタビュー」,2019年7月 (単位:月間アクティブアカウント数)

- [3] TwitterJapan公式アカウント「TwitterJapan公式アカウントによるツイート」,2017年10月27日 (単位:月間利用者数)

- [4] LINE株式会社「【公式】LINE広告|LINEヤフー for Business」 2024年3月 (単位:月間アクティブユーザー数)

年齢層別のSNS利用時間

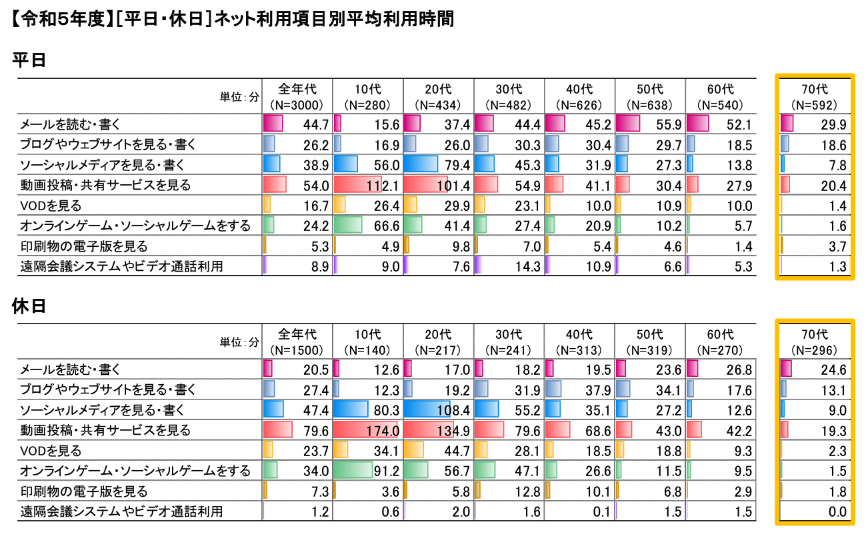

消費者の1日あたりのSNS利用時間を年齢層別に見ると、若年層ほど利用時間が長いことが分かります。総務省が実施した調査では、休日での「ソーシャルメディアを見る・書く」ために使う時間は10代では1日あたり1時間を超えており、20代では1日2時間近く時間を費やしています。ただ、40代と50代も1日あたり約30分使っており、若年層以外にもSNSが浸透しているようです。なお、若い世代ほど休日の利用時間が平日よりも長くなっています。

出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 P101,2024年6月

SNS広告では年齢ターゲティングの違いを考慮

SNS広告を配信する際は、SNSごとの利用者の年齢層を調べて自社のターゲット層に合っているかを確認することが重要です。それに加えて、広告配信対象の設定方法がSNSごとに違うことにも注意が必要です。

例えば、FacebookやInstagramは1歳ごとにターゲットを絞ることができますが、X(旧Twitter)は「18~24歳」「21~34歳」「35~49歳」など幅があり、1歳ごとに区切れません。

Facebookは年齢以外にも、利用者の性別、居住地、学歴、家族構成、業種などで絞り込むことができるなどターゲティングの範囲が異なります。SNS広告を配信する際は、ターゲティング機能の特性も理解した上でプラットフォームを選定しましょう。

学生のSNSトレンド

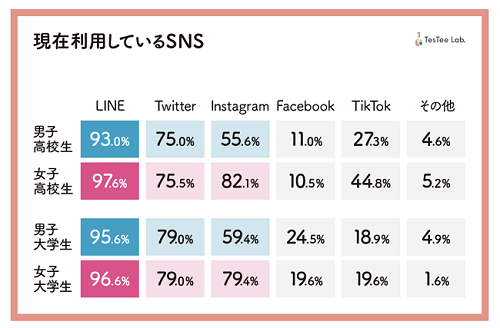

高校生や大学生のSNS利用状況に関する調査データもあります。インターネット調査事業などを手がける株式会社テスティーが2020年2月に実施したSNSの利用調査によると、女子高校生のTikTokの利用割合が高いことや、Instagramは女性の利用率が男性よりも高いことが示されています。

出典:株式会社テスティー「TesTee(テスティー)調べ:https://www.testee.co - SNSの検索機能に関する調査(2020年)【高校生・大学生の男女対象】」, 2020年2月

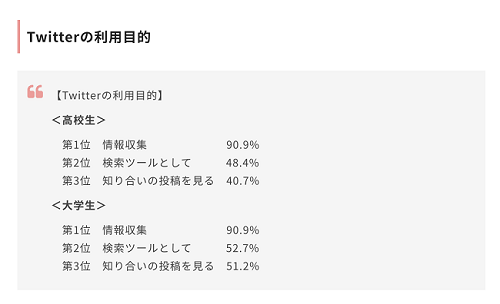

また、SNSの利用目的に関する質問では、X(旧Twitter)を「情報収集」に使っていると回答した高校生の割合は90.9%、「検索ツール」として使っている割合は48.4%でした。大学生は「情報収集」が90.9%、「検索ツール」は52.7%となっています。高校生や大学生はSNSを検索エンジンのように使うことが当たり前のようです。

出典:株式会社テスティー「TesTee(テスティー)調べ:https://www.testee.co - SNSの検索機能に関する調査(2020年)【高校生・大学生の男女対象】」, 2020年2月

トレンドや最新情報をキャッチアップ

記事で紹介したさまざまなデータから、SNSの利用率や利用時間が増え、消費者の購買行動に影響を与えていることを実感できたのではないでしょうか。特に若年層を中心に、50代以下の消費者に対するマーケティングにおいてSNSは欠かせないチャネルになっています。

SNSは流行り廃りのサイクルが早く、新しいSNSも次々と登場していますので、トレンドや最新情報をキャッチアップすることが大切です。 そして、その時々でSNSごとの利用者属性やSNSの活用事例、ターゲティング方法の違い、ECサイトへの導線の違いなどを理解し、自社の商品のターゲットや目的に合わせてプラットフォームを使い分けましょう。

FAQ

Q1: ECサイトの売上を向上させるためのSNS活用方法はありますか?

A1: 公式アカウントでの情報発信やSNS広告出稿に加え、SNSアカウントと商品データを連携し、消費者をECサイトの商品ページへ直接誘導する方法があります。自社のターゲット層に合ったプラットフォームを選び、目的に合わせた施策を打つことが重要です。

Q2: ECサイトの集客に効果的なSNSはどのように選べばよいですか?

A2: SNSを選ぶ際は、自社のターゲット層と親和性の高いプラットフォームを選択することが重要です。例えば、10~20代の利用率が高いInstagramやTikTok、30代の利用率が高いFacebookなど、各SNSの利用者属性を踏まえる必要があります。

Q3: 若年層(10代・20代)をターゲットにしたECサイトのSNSマーケティングで特に重視すべきことは何ですか?

A3: 若年層、特に10代ではTikTokの利用率が突出して高く、Instagramも10~20代の利用率が高いです。彼らはSNSを情報収集や検索ツールとして日常的に利用するため、これらのプラットフォームでの発信が効果的です。

Q4: SNS広告でターゲット層に効率よくリーチするための方法はありますか?

A4: SNS広告では、SNSごとの利用者の年齢層を調べて自社のターゲット層に合っているか確認することが重要です。FacebookやInstagramは1歳単位でターゲットを絞れるのに対し、X(旧Twitter)は年齢層に幅があるなど、プラットフォームごとのターゲティング機能の特性を理解して選定しましょう。