ECサイトの立ち上げやリプレイスを実施する際に、候補となるシステムやベンダーが複数存在するという状況はよくあることです。RFPを作成し、提案を受けた後、どのような観点で比較し、システムやベンダーを選べば良いのでしょうか?

この記事では、ECシステムのベンダー候補を絞り込むための「ベンダー比較表」やベンダーを選ぶ際の「チェックリスト」の作り方を解説します。

システムベンダーはどのような項目で比較すべき?

システムを比較する際は当然機能が要件に合っているかを比較しますが、機能の他にも重要な比較項目はたくさんあります。

例えば、「サイト構築後の保守やサポート」「システムのセキュリティ」「ベンダーの経営体力」などは非常に重要なポイントです。また、「システムの拡張性」や「システムを改修・カスタマイズする開発リソース」も必ず確認する必要があります。

ECサイトは構築してからが本番ですから、後々になって「こんなはずではなかった」と後悔しないために、長期的な視点でベンダーを比較してください。

下記にECシステムのベンダー比較時によく利用される項目をまとめていますので、ベンダー比較表作成の参考になさってください。

▼ベンダー比較表に盛り込む主な判断軸

| 比較項目 | |

|---|---|

| 機能面 | 集客/プロモーションの機能 |

| 受注管理/在庫管理の機能 | |

| 商品管理の機能 | |

| CMSの機能 | |

| 購買分析/アクセス解析の機能 | |

| 決済機能 | |

| 出荷/配送管理の機能 | |

| 管理画面の操作性 | |

| ローカライズ(海外製品の場合) | |

| 拡張性 | 機能カスタマイズの可否および範囲 |

| 外部ツールとの連携の可否 | |

| 物流システムとの連携の可否 | |

| 基幹システムとの連携の可否 | |

| 実店舗との連携の可否 | |

| 他サイトとの在庫連携の可否 | |

| 企業の評価 | 事業規模/経営体力 |

| 開発スタッフの人数 | |

| ECサイト構築の実績 | |

| 自社と同業種の構築事例はあるか | |

| EC事業への理解度は十分か | |

| 開発リソースは十分に確保されているか | |

| サイト構築後の運用業務を任せられるか | |

| サーバ構築・運用を任せられるか | |

| サポート/保守 | システムの保守・サポートの範囲 |

| システムの保守・サポートの費用 | |

| データ移行の可否 | |

| 問い合わせ方法(電話/メール/チャット) | |

| バージョンアップの有無 | |

| システム改修の条件や費用 | |

| システムの保守や改修における開発リソース | |

| サーバの保守・管理 | |

| 提案力・対応力 | 営業担当者の提案力 |

| 構築/システム導入までの期間 | |

| 業務設計のサポート | |

| 費用 | 初期費用/構築費用 |

| 運用代行費用 | |

| 年間の保守費用 | |

| トラフィックや会員数、商品点数などの従量課金 | |

| サポート費用 | |

| ライセンス料 | |

| サーバ費用 | |

| セキュリティ | PCI DSS |

| サーバ監視の体制 | |

| サーバの安定稼働 | |

| SQLインジェクション対策 | |

| クロスサイトスクリプティング対策 | |

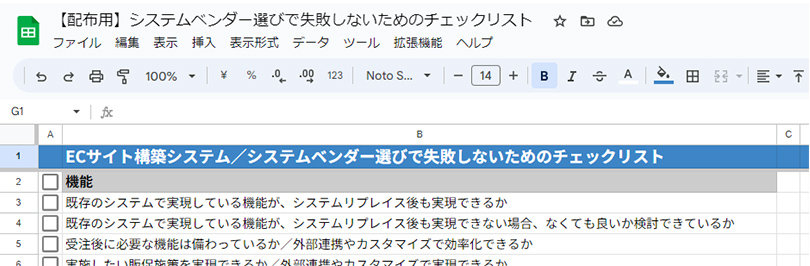

システムベンダー選定で失敗しないためのチェックリスト

先ほど紹介したベンダー比較表以外にも様々なチェックポイントがあります。

製品そのものを吟味するのはもちろんのこと、システムベンダーについて調べることも大切です。システムベンダーを選ぶ際に気になることをまとめ、リストにして確認していくのも良いでしょう。

そこで、ECシステムとシステムベンダーを選ぶ際のチェックポイントをまとめたチェックリストを作成しました。構築に関する点はもちろんのこと、ECリニューアルの場合にはデータ移行への対応力なども確認しておきたいポイントです。チェックリストのサンプルをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

システムベンダー選びの際には、ECサイトのリプレイスの目的を明確にし、実現したい機能や必要な機能の優先順位を整理しましょう。その上でベンダーからより良い提案を引き出し、内容を吟味することが大切です。

実際にECシステムのリプレイスを検討されている方は、一連の流れやリプレイス成功に向けたポイントをまとめた下記の記事もご参考になるかと思います。ぜひご参考になさってください。

あわせて読みたい関連記事

失敗しないECサイトリプレイス - システム選定前に確認したい4つのステップ

リプレイスを行うにあたり、失敗しないための手順をまとめています。

システムベンダー選定時にここも確認!

サイト構築後の保守やサポートの範囲を必ず確認

ECサイトの運用を開始してから、システムの保守やサポートをベンダーがどのように行うのか、契約前に確認しておく必要があります。

システムに不具合が発生したときの原因究明や復旧作業、サーバの監視、データのバックアップなど、サービスの対象範囲を具体的に確認してください。

サードパーティアプリの不具合はサポート対象外の場合も

ECシステムの中には、サードパーティ(システムベンダー以外の開発者)が作ったアプリをEC事業者が任意で追加できる製品もあります。こうした製品は機能をEC事業者自らでカスタマイズできることも多く便利ですが、リスクもあるため注意が必要です。

サードパーティのアプリが原因でECサイトに障害が発生した場合、製品そのものの不具合ではないため、ベンダーのサポート対象外であることも少なくありません。そうなるとEC事業者は自力で復旧する必要があります。

もしアプリの開発元が外国の場合には、外国語で問い合わせる必要があるため復旧作業に苦労するでしょう。サードパーティのアプリを実装できるECシステムはメリットもありますが、サポートのリスクがあることも認識しておいてください。

アプリケーションやサーバのセキュリティは信頼できるか

アプリケーションやサーバのセキュリティはECシステムを選ぶときの重要な判断軸です。サーバの監視体制は整っているか、SQLインジェクション対策を行なっているかなどを確認してください。

また、セールなどでECサイトにアクセスが集中したとき、サーバが落ちれば大きな機会損失になります。サーバの管理をベンダーに任せる場合には、サーバの安定性も確認しておきましょう。

サーバ管理まで自社で行っているベンダーを選ぶ

ベンダーが自社でインフラ(サーバ)の管理や運用を行っていると、システム障害などが発生したときに復旧作業が比較的迅速に進むメリットがあります。

ECシステムを提供しているベンダーと、インフラ(サーバ)を管理している会社が異なると、ECサイトにトラブルが発生したとき、状況把握のための情報共有や、その後の原因追求において企業同士のやり取りに時間がかかり、トラブルを解決するまでに時間がかかることがあります。

ECサイトにトラブルが発生したときのベンダーの対応の早さは、ECサイトの売上にも影響する重要なポイントです。ベンダーがサーバ管理まで行なっているか否かを、ベンダー選びにおける比較項目に入れておくと良いでしょう。

海外製品はサポートやローカライズ化を確認

海外製のECシステムを使う場合には、いくつかの注意点があります。

1つ目は「サポートの体制」です。日本語の問い合わせ窓口があるかどうかは最低限確認してください。また、質問に対する回答が本国から返ってくるまでに時間がかかると、ECサイトの運営に支障をきたしかねません。問い合わせへの対応の早さも確認しておきましょう。

2つ目の注意点は「機能のローカライズ」です。

例えば、コンビニ払いや代引き、定期購入といったサービスは日本では一般的ですが、国によってはあまり使われておらず、海外製品の中にはそれらの機能が標準で備わっていないこともあります。

また、入力フォームの日付欄が「日・月・年」の順番で並んでいたり、名前の入力欄が「名・姓」の順番だったりすると、日本の消費者は違和感を感じるかもしれません。些細なことですが、ショップに対する印象を左右する可能性もありますので、考慮しておくと良いでしょう。

そして3つ目の注意点は、利用規約や契約書・約款を確認しておくことです。日本人の感覚で「これくらい大丈夫だろう」と思ったことが規約違反になる場合もあるので注意しましょう。

ベンダー選びには経営者が積極的に関与することも必要

ECシステムを選ぶときの判断基準は、EC事業者の実現したいことや、必要な機能の優先順位によって異なります。

ECサイトを作る目的は何か、どの機能を優先するのか、予算や開発期間はどれくらい確保できるのか、また、将来的に実現したいことは何か。こうしたさまざまなことを社内で議論することで、自社にとって最適なECシステムが見えてきます。

「ECで何を実現したいのか」は経営戦略に密接に関わることですから、EC部門の担当者だけで決められるものではありません。実店舗を持つ企業であれば、会員情報や品揃えなど店舗とECの連携を考える必要があるでしょう。メーカーがECに参入する場合は、直販のマーケティングやCRMの仕組みを導入するなど、ビジネスモデルの再検討が必要な場合もあります。

また、ECサイトの使い勝手が悪く、サービスが行き届いていないと、消費者はその会社やブランドに対して悪い印象を抱くでしょう。ECサイトは企業のブランドイメージにも影響する可能性があることも踏まえ、ECシステムを選定する際は、経営陣も積極的に関与することが重要ではないでしょうか。

ベンダー比較表を活用して納得のいくベンダー選びを

今回は「ベンダー比較表」のチェックポイントについて解説しました。

近年、さまざまなECシステムが登場し、情報も氾濫しています。表面的な情報や評判だけでなく、自社にとって本当に必要なシステムを冷静に判断することが大切です。満足の行くECサイト構築のために、この記事で解説したベンダー選びのポイントを参考にしてみてください。

ECリニューアル・リプレイスなら「HIT-MALL」

FAQ

Q1: ECサイトのリニューアル・リプレイスを検討する際、失敗しないための重要なポイントは何ですか?

A1: リプレイスの目的を明確にし、実現したい機能や必要な機能の優先順位を整理することが重要です。構築後の保守・サポート、セキュリティ、ベンダーの経営体力も長期的な視点で比較しましょう。HIT-MALLは機能カスタマイズ性に優れたECパッケージで、リニューアルのご相談を承っています。

Q2: ECシステムベンダーを選定する際、機能要件以外で特に重視すべき項目は何ですか?

A2: 構築後の保守やサポート範囲、システムのセキュリティ、ベンダーの経営体力、システムの拡張性、開発リソースの確保状況が非常に重要です。これらを長期的な視点で比較検討し、後悔しない選定を行いましょう。

Q3: ECサイト構築後のシステム保守やサポートについて、契約前に確認すべき具体的な内容はありますか?

A3: システム不具合時の原因究明・復旧作業、サーバ監視、データバックアップなど、ベンダーが提供するサービスの対象範囲を具体的に確認してください。サードパーティアプリの不具合はサポート対象外となるリスクも認識しておきましょう。

Q4: ECサイトのセキュリティを確保するため、ベンダー選定時にどのような点を確認すべきですか?

A4: サーバ監視体制の有無、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング対策が施されているかを確認しましょう。アクセス集中時のサーバ安定稼働や、ベンダーがサーバ管理を自社で行っているかどうかも重要な判断軸です。

Q5: 海外製のECシステム導入を検討する際、特に注意すべきローカライズのポイントは何ですか?

A5: コンビニ払いや代引き、定期購入など日本で一般的な機能が標準で備わっているか確認が必要です。また、日付や名前の入力フォームの順序が日本の習慣に合っているかなど、細かな点もショップの印象を左右する可能性があります。

Q6: ECサイトと実店舗の連携を成功させるためのシステム選定のポイントは何ですか?

A6: 会員情報や品揃えなど、店舗とECの連携を考慮したシステムを選ぶことが重要です。ECと実店舗連携は経営戦略に密接に関わるため、経営陣も積極的に関与し、連携のメリットや施策例、システム選びの注意点を確認しましょう。

Q7: ECシステムの機能カスタマイズ性や拡張性は、長期的なEC事業においてどの程度重要ですか?

A7: EC事業者の実現したいことや、将来的に打ちたい施策の柔軟性に関わるため、非常に重要です。外部ツールや基幹システムとの連携可否も確認し、変化するビジネス環境に対応できるシステムを選びましょう。