マーケティング戦略や施策を考える際に、対象となるユーザーを絞り込む考え方として、「ターゲット」と「ペルソナ」があります。

この2つのマーケティング用語について、どのように使い分けるべきなのか、曖昧な場合もあるのではないでしょうか。本記事では、まず、ターゲットとペルソナそれぞれの意味と、2つの用語の違いを解説します。

そのうえで、ECサイト改善における弊社独自の考え方として、「想定ユーザー」をご紹介します。想定ユーザーを設定することは、ECサイト特有のユーザー行動をより深く理解して、そのユーザーの行動に適したECサイトへの改善に役立ちます。

本記事では、なぜターゲットとペルソナだけでなく想定ユーザーの設定が必要なのかを解説したうえで、想定ユーザー設定のために必要な7つの軸を紹介します。

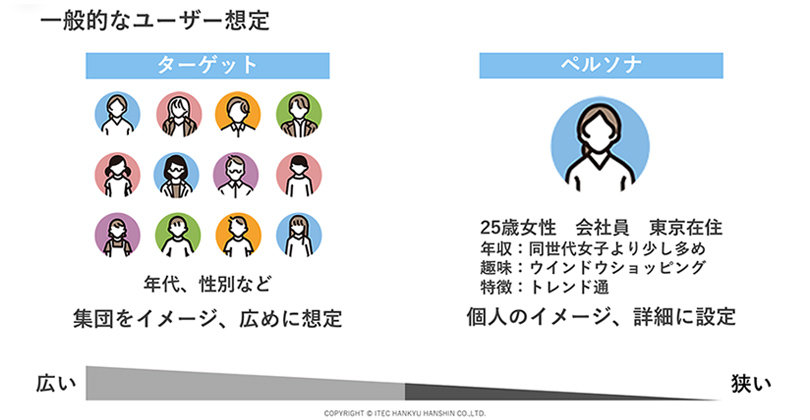

一般的なユーザー設定 - 「ターゲット」と「ペルソナ」

ターゲットとは

マーケティングにおけるターゲットとは、実在するユーザーの集団を、年齢や性別などで分類して、商品・サービスを訴求したいユーザーのセグメントを絞り込んだものです。

ECの事業戦略立案でも、まずはターゲットを設定することが重要です。ターゲット設定を行うことで、どのようなユーザー群にアプローチを行い、商品・サービスを届けたいのか、大きな方向性を定めることができます。

ペルソナとは

マーケティングの施策立案では、ペルソナを設定することが推奨されます。ペルソナとは、自社の商品・サービスを利用してくれそうな、典型的な顧客像です。必ずしも実在の人物である必要はなく、架空の人物像でも構いません。

ペルソナ設定では、ターゲットで設定した分類に加え、趣味・価値観・生活習慣・家族構成など、具体的に一人の人物を思い描けるような、詳細な設定が行われます。

ペルソナは架空の人物像で構いませんが、「こうだったらいいな」という想像で設定するのではなく、自社の顧客データや市場調査、ユーザーへのアンケートまたはヒアリングなど、定量データ・定性データを基に設定します。

また、ペルソナを設定するには、自社の既存顧客や見込み顧客のことを調べる必要があるため、顧客についての理解を深めることができます。

そのうえで、マーケティング施策に関わるメンバー全員で同じペルソナを共有することで、「何を目的として誰に対して施策を実施しているのか」という点でズレがなくなり、施策の立案から実行、改善まで、PDCAをスムーズに回すことができます。

ターゲットとペルソナの違い

ターゲットは、ユーザー全体に対して広く浅く絞り込みを行った、実在する集団です。

一方のペルソナは、ターゲットからさらに深く狭く絞り込みを行った、一人の人物です。EC事業においても、ターゲットもペルソナもどちらも重要です。まずはターゲットを設定して、そこからさらに軸を絞り込んでペルソナを設定するとスムーズでしょう。ペルソナがどういった商品やメッセージに興味を持ち、購入したいと思ってもらえるかを商品開発やプロモーション活動で探り、施策の最適化を実現することがペルソナマーケティングの目標とすべきポイントです。

ペルソナは、施策に応じて複数設定することがあります。ひとつのターゲットの中にも、さまざまなペルソナが含まれています。

例えば、新規獲得のための施策とリピート獲得のための施策とでは、最適なペルソナが異なります。施策の効果が出ない場合は、施策と共にペルソナも見直す必要があります。

また、市場や顧客は変化するものなので、ターゲットとペルソナのいずれも、定期的な見直しが必要です。

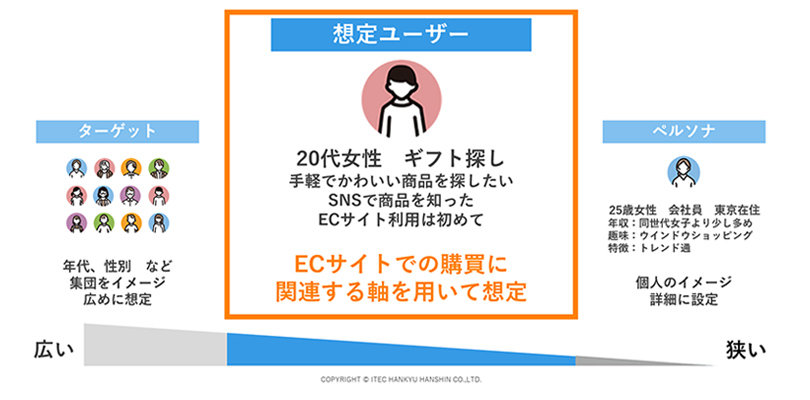

ECサイトならではの設定 - 「想定ユーザー」

HIT-MALLの提供元であるアイテック阪急阪神では、ECサイト改善において、ECサイト特有のユーザーとして、ターゲットとペルソナの中間に位置するような「想定ユーザー」の設定を行っています。

想定ユーザーとは

想定ユーザーは、ECサイト改善において活用する、弊社独自のユーザー設定です。

想定ユーザーは、ターゲット設定に用いる属性や行動に加え、ECサイトでの購買に関する軸を用いて設定します。ペルソナ設定ほど個人的な特徴までは掘り下げず、一方で、ECサイトで何を探しているのか、何をきっかけに自社のECサイトにたどりついたのかなど、ECサイトの利用シーンに関する軸を設定します。

ターゲットは広く浅い集団、ペルソナは狭く深く絞り込んだ人物像で、想定ユーザーの絞り込みはその中間に位置するセグメントといえます。

想定ユーザー設定にあたっては、ペルソナ設定と同様に、自社の顧客データや市場調査、ユーザーへのアンケートやヒアリングなど、定量データ・定性データを基にすると、より実態に近づけることができるでしょう。

なぜターゲットやペルソナではなく、想定ユーザーを設定するのか

想定ユーザーを設定するメリットとしては、まず、顧客についての理解が深まることや、ECサイト運営に関わるメンバー間で施策の方向性や内容について認識のズレをなくし、PDCAをスムーズに回せるといった点があげられます。これらはペルソナ設定のメリットと同様です。

そして、ペルソナではなく想定ユーザーを設定する理由として、ユーザー目線でECサイトをチェックしやすくなるという点があげられます。

一般的なペルソナの設定項目では、ECサイトでの購買に関する行動に特化して設定することはありません。また、ECサイト改善を目的とする場合、一般的なペルソナ設定ほど個人的な特徴を詳しく掘り下げるよりも、ECサイトにおいてどのような行動をするかを軸に考える方が、サイト改善においては効果的でしょう。

ECサイトでの行動という点に特化した軸で設定するのが、想定ユーザーです。

ECサイトの運営担当者からすると、自社のECサイトのどこにどんな情報があり、目的の情報にたどりつくにはどのような導線をたどれば良いのかは、すぐに分かります。この状態では、ECサイトを改善しようと思っても、ユーザーにとって分かりにくい部分や使いづらい部分に気づきにくくなっています。

そこで、想定ユーザーを設定して、運営担当者の目線から外れて、想定ユーザーの目線でECサイトをチェックします。想定ユーザーであればどのようにECサイトを訪問し、ECサイト上でどのように行動するのか、その中で分かりにくい部分、使いづらい部分や探しにくい箇所はどこかを考えます。

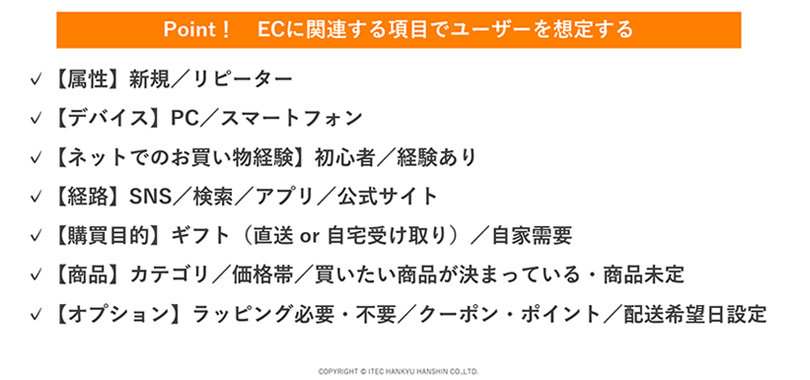

想定ユーザーを設定する際の7つの軸

想定ユーザーの設定は、上記7つの軸で行うと良いでしょう。

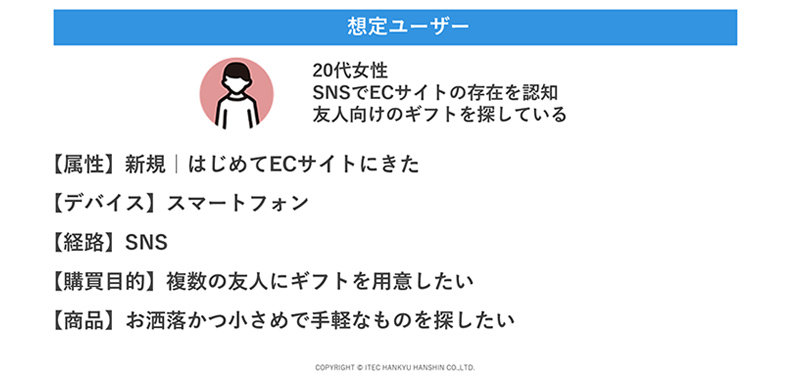

自社の顧客データや市場調査を踏まえて、自社の商品・サービスを利用してほしい典型的な人物像を設定します。これら7つの軸を基に作成した想定ユーザーの例として、次のような設定が考えられます。

想定ユーザーの設定ではまず、自社のECサイトにおいて比較的よく行われているであろう購入シーンを設定します。

想定ユーザーを設定できたら、その想定ユーザーの目線に立つことを徹底して、ECサイトのチェックを行いましょう。

まとめ

ECの事業戦略や施策の立案・実行においては、ターゲットとペルソナを設定することが重要です。本記事で紹介したとおり、まずはターゲットを設定してから、さらに個人的な特徴で絞り込んでペルソナを設定するとスムーズです。

ターゲット・ペルソナともに、自社の顧客データや市場調査など、データを基に行いましょう。設定する過程で、自社の顧客についての理解も深まります。

また、ターゲットとペルソナのほかに、EC運営における弊社独自の設定として、「想定ユーザー」の設定をおすすめしています。想定ユーザーは、ターゲットからさらに、ECサイトでの購買に関する軸で絞り込んだセグメントです。想定ユーザーの設定は、ユーザー目線に立ってECサイトをチェックするために役立ちます。

想定ユーザー設定のための軸の例として、大きく7つをご紹介しました。それらの軸に基づき、まずは自社のECサイトで典型的なユーザーのセグメント「想定ユーザー」を設定しましょう。その後に、想定ユーザーになったつもりで、ECサイトの導線やコンテンツ配置、カテゴリ構造の見直しなど、自社のECサイトをチェックして課題を洗い出し、できるところから改善を実施します。

現在のシステムではすぐにできない対応などは、次期ECサイトのリニューアルの検討項目にするなどして、段階を踏んでEC事業のテコ入れを進めていきましょう。

ECサイト改善は、KPIを設定したECサイト改善方法もあります。ぜひご参考になさってください。

関連記事

担当者必見!多数のECサイトを診断して見えてきた 今すぐ使える改善事例を大公開

「想定ユーザー」を設定した具体的なECサイト改善例については、本セミナー動画内にて説明しています。ぜひご覧ください。

FAQ

Q1: ECサイトの顧客像設定について、ターゲット、ペルソナ、想定ユーザーの使い分けがよく分かりません。それぞれの役割は何ですか?

A1:ターゲットは、年齢や性別などで分類する広範なユーザー集団で、事業の大きな方向性を定めます。

ペルソナは、ターゲットを掘り下げた架空の一人の人物像で、詳細な設定によりマーケティング施策の精度を高めます。

想定ユーザーは、ECサイト改善に特化し、ECサイトでの購買行動に関する軸で絞り込んだ独自の顧客像です。

Q2: ECサイトの改善を進めたいのですが、運営側の視点に偏りがちで、ユーザーの本当に困っている点が見えません。どうすればユーザー目線で改善できますか?

A2: 一般的なペルソナよりもECサイトの購買行動に特化した「想定ユーザー」を設定しましょう。想定ユーザーの目線でサイトをチェックすることで、運営者には気づきにくい、使いにくい導線や見つけにくい情報などを効率的に発見できます。

Q3: 「想定ユーザー」を設定する具体的な手順や、どのような情報が必要になりますか?

A3: 顧客データや市場調査、アンケート・ヒアリングを基に設定します。基本的な属性、ECサイト利用のきっかけ、求めているもの、行動パターン、悩み、購買意思決定プロセス、サイト外の情報源といった7つの軸を参考に、具体的な人物像を作成すると良いでしょう。

Q4: 想定ユーザーを設定した後、ECサイト改善のために具体的に何をすれば良いですか?

A4: 設定した想定ユーザーの目線に徹底的に立ち、ECサイトの導線、コンテンツ配置、カテゴリ構造などをチェックし、課題を洗い出します。小さな改善はすぐに、大きな改修は次期リニューアルの検討項目にするなど、段階的に進めることが効果的です。

Q5: ECサイトの構築や改善を効率的に行いたいのですが、どのようなサービスがありますか?

A5: アイテック阪急阪神の「HIT-MALL」は、BtoC、BtoB、百貨店向けなど多様なECサイト構築・運用を支援しています。詳細な資料もダウンロード可能です。

Q6: ターゲット、ペルソナ、想定ユーザーは一度設定したら終わりですか?定期的な見直しは必要でしょうか?

A6: いいえ、市場や顧客の行動、ニーズは常に変化するため、これらの設定は定期的な見直しが必要です。施策の効果が見られない場合やECサイトの利用状況に変化がある場合は、現状に合わせて更新し続けることが、最適な戦略実行につながります。